“Non c’è niente da fare. Sono i film che scelgono lo spettatore, io non pongo nessuna condizione. Il messaggio è il film in se stesso.”

“Non c’è niente da fare. Sono i film che scelgono lo spettatore, io non pongo nessuna condizione. Il messaggio è il film in se stesso.”

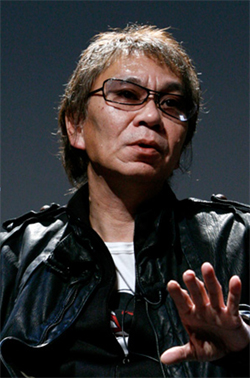

(Miike Takashi)L’inafferrabile Miike

Miike Takashi posto sotto la lente d’ingrandimento crea un affascinante rebus che riassume in sé contraddizioni all’apparenza insanabili: autore “di genere” fuori dal ghetto dei generi e ammesso al salotto buono dei festival; regista non militante portato a cozzare contro gerarchie e pregiudizi; cineasta di culto variamente considerato dalla critica e ignorato, idolatrato o detestato dal pubblico senza mezze misure.

Decifrare il rebus sarebbe un esercizio probabilmente sterile: il fascino della contraddizione gioca una parte importante nel personaggio-artista Miike, schermato in pubblico da un paio di occhiali da sole e da un imperturbabile muro di understatement.

Giappone in rosso

Se si superano le perplessità al critico e allo spettatore si rivela una stramba coerenza autoriale: la poetica di Miike approfondisce i termini in cui incaselliamo concetti quali “diversità”, “stranezza” e “marginalità”.

I personaggi delle sue incursioni appartengono al sottomondo dell’ordinata società nipponica: siano essi barboni, donne maltrattate, prostitute, yakuza in declino, immigrati, adolescenti o pazzi.

Miike registra, parteggia, sospende il giudizio: la confusione morale e sessuale è perseguita a fondo, i limiti cadono e le pulsioni strabordano forando la patina del convenzionale.

Grazie a questa ampiezza di vedute non ci stupiamo se in Gozu un uomo trasmuta in ragazza che dopo un rapporto sessuale partorisce d’emblèe una persona adulta; se in Audition l’amore si esprime con il linguaggio della tortura sado-maso; se in Visitor Q (rifacimento del Teorema pasoliniano!) ogni parafilia detona e il patriarcato tradizionale declina in matriarcato perverso.

Il panorama del Giappone campeggia dipinto di un rosso fuoco che invade lo schermo a profusione con eccessi caricaturali di violenza che ribaltano il disgusto in riso e il riso in terrore.

La “polpa” non basterebbe alla riconoscibilità del nostro: il marchio stilistico di Miike ostenta la finzione invece di nasconderla e targa ogni scena con un dinamismo rallentato che raccorda spericolatamente Tobe Hooper a Zhang Yimou.

Miike Takashi o Izo Okada?

La prolificità costituisce l’altro punto fermo del suo fare cinema.

Il cammino del regista in questo periodo viaggia spedito alla volta dell’opera numero cento: l’ex barista assistente di Imamura dal 1991 a oggi ha assaggiato impavidamente qualunque genere cinematografico e non.

Nell’ambito del cinema ha girato horror (The Call), manga-pulp (Ichi The Killer), action (il ciclo D.O.A.), satire (Shangri-La), fantasy (The Great Yokai War), western (Sukiyaki Western Django), elegie (The Bird People in China) confezionando al minimo due-tre pellicole l’anno.

Fuori dal cinema ha diretto spot, video, mediometraggi tv (il censuratissimo Imprint), making of (Gemini), serie (MPD Psycho) e persino la pièce teatrale kabuki Demon Pond.

Potremmo affiancare alla figura del regista quella del samurai maledetto Okada Izo crocefisso nel 1865, perno centrale del suo progetto più iconoclasta: Izo avanza nell’omonimo film devastando e trucidando, portatore sano degli orrori della Storia. La sua furia scempia bambini, funzionari, parenti, sconosciuti, poliziotti e criminali: non ha altra motivazione oltre la rabbia omicida.

L’avanzata del fantasma assassino distrugge la struttura filmica disequilibrando in continuazione il continuum narrativo: l’eterna presenza dei rapporti di sopraffazione è il soggetto nascosto sotto la superficie del jidai-geki come suggerito dal materiale di repertorio con le apparizioni di Hitler, Stalin e Mussolini.

Allo stesso modo Miike avanza sui set alla maniera di un ronin stacanovista che distrugga le convezioni della macchina-cinema: non contano la fruibilità, i diktat o la proporzione tra le parti.

Conta soltanto continuare a girare per respirare il set e partecipare alla “festa”: lavorare sempre per sentire la febbre di un universo parallelo che consenta di “bruciare d’energia come una casa che va a fuoco”.

Ogni film di Miike potrebbe quindi essere valutato in quanto tappa di un insieme in cui s’accalcano sequenze indiavolate, inquadrature zen, lampi di genialità e falle di sciatteria: un cinema-blob sfuggente da piluccare a brani con il rischio di fare indigestione.

Giacomo Conti